【90%が知らない】タイムボックス法がToDoリストより圧倒的に効果的な理由 という動画を見た。

これを見ながらぼんやりと考えていたら、妙なところに思考が着地したので、それを書く。ジョークを装いつつ、けっこう本気で思ってる:

動画で紹介されていた「タイムボックス法」、つまり一定の時間枠の中で一つのテーマに集中するという技法は、私が日常的に実践している姿勢とも重なる。

最近はタスクが増え、すべてが「優先度高」と並んでいるかのような圧迫感に襲われることが多い。こうした状況では「一つのことに集中する」しかない。そのために必要なのは「今やらないこと」を決めることであり、新たに浮かんだタスクは ToDo 管理ソフトに「Inbox」として外在化し、当面考えないようにする。この操作によって「忘れない」という保証が得られ、その保証こそが目の前の作業に専念する余白を生む。

これはしばしばビジネス領域で通俗的に語られる「コントロールできることとできないことを分けよ」という発想にも通じる。結局、人間は一つの時間軸の上で同時に複数のことを処理できない。だから、やれることとやれないことを切り分ける、それが集中と前進の知恵だとされる。できるビジネスマンは、この分離を自然に実践しているのだろう。

ただし、この言説に触れるたび、どこか違和感を覚える。たしかに一理ある。しかし、これですべてを割り切れるのだろうか?そこにどこか欺瞞が潜んでいるように思えるのだ。

実際、この分離は、少なくとも私には、そう簡単ではない。たとえば人間関係の衝突や発言の後悔は、意図せずして休日まで思考を支配することがある。私自身、成功率50%であると医師に文字通り宣言された生死のかかった手術の決断を迫られた経験があるが、そのときは何をしてもそのことを考えずにはいられなかった。そんな「コントロールできないこと」を「Inbox」に放り込んで「タイムボックス法」で他のことに集中する、など到底できなかった。制御不能な事態は、思考の中に強制的に居座るのだ。

このとき、私は論理実証主義者の態度を思い起こす。人間が経験的に扱えないものを「無意味」として切り捨てる強弁な姿勢である。初期ウィトゲンシュタインが「語り得ぬものについては沈黙せねばならない」と述べたように、そこで思考を完了させる態度だ。

だがよく知られているように、この態度には批判がつきまとう。たとえ「無意味」と切り捨てられても、人はそこに恐怖や執着を覚えてしまう。語り得ぬものの象徴である「死」は、その典型だ。

私自身の「制御不能な事態に思わず囚われてしまう」という経験をどう理解するか。一つは実存主義的な態度がある。つまり、「どうしても考えざるをえない」ことを認め、その思考の停滞を正当化する立場である。まあこの態度にもまた、太宰治的なマゾヒスティックな姿勢、つまり苦悩に執着することを美化するような浅はかさを帯びていて、なんとなく気に食わないのだが。

さて、ここまで考えて、別の考えがよぎる。

できるビジネスマンは、ひょっとしてこの単純な二項対立を超えているのではないか。彼らは実存主義的な不安を抱え込むことを知っている。制御不能な事態が頭から消えないことを理解している。それでも、 あえて論理実証主義的に振る舞うのだ。

彼らは「コントロールできないものを切り捨てる」と口にしつつ、その背後で疼き続けるものを知っている。その切断に伴う苦悩を完全に消し去れないと理解しながら、なお沈黙を引き受ける。そこには矛盾を抱えた覚悟がある。彼らは不条理に抗うのではなく、それを受け入れることで前進しているのだ。

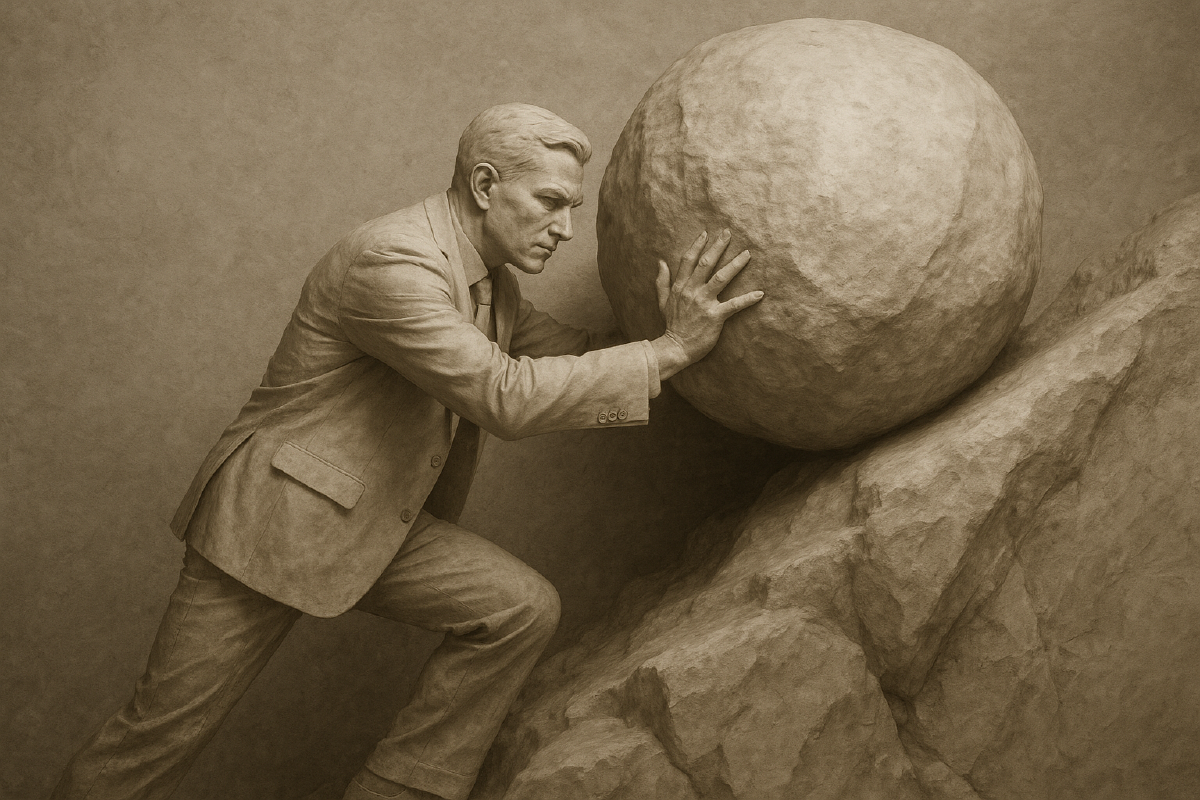

なんと人間的なことか!まさにカミュが描いたシーシュポス。永遠に岩を押し上げ続けるできるビジネスマンは、不条理を知りつつも、それを抱きしめて生きる者なのだ!